【半妄想小説】「仮定の過程~今日、あの子に会えてよかった(AIS・橋本麗愛 編)」

《ファッション雑誌編集長、晴梨 朋(30)の場合》

[Chapter1/3…『youthful days』]

「"カワイイ"と"強い"の共存ってあり得るのかな?」

理屈っぽい性格だから、昔からそんなことばかり考えてた。

年頃になって周りの女の子が"カワイイ"に夢中になっていく一方で、

"強さ"を隠すのが下手な私みたいなタイプは、あまり男の子に受けがよくなかった。

「ともは不器用だなぁ。

男なんて自信ないのに無理して強がってるだけなんだから、弱点に気付いてないふりしてイイ感じに頼ってあげればけっこう単純だよ?」

そう言ってケラケラ笑ってたかつての同級生を思い出す。

あの子覚えてる限り彼氏途切れてた記憶ないけど、今頃もう結婚して子供いたりするのかなぁ。

羨ましいのかどうかは、正直自分でもよく分からないけど。

「あー、私もとうとう大台乗ったかー」

無理して意識しないようにしていたのに、腕時計が0時ちょうどを指す瞬間を見てしまった。

「あーあ、30かぁ」

愚痴っぽく零れた独り言は、白い息になって暗い空へと消えていく。

「20代の終わり際はやたら「30」って数字に敏感になったりもしたけど、いざなったらなったで意外と30代もなんてことないな。」

そんな強がりを心の中で繰り返しながら、やっとたどり着いたドアの鍵を乱暴に開けて、中へなだれ込む。

どさっ、ばふっ。

化粧も落とさずベットに倒れた。

ポケットの中のイヤホンみたくグチャグチャになった髪の毛が、今日の終電の混み具合を物語っていた。

「ビール…ビールぅ…」

上半身だけでもぞもぞ動いて、調達してきたばかりのコンビニ袋にたどりつく。

パンパンに張った両足は、一日たった5cmちょっとの強がりに支払った痛い代償だった。

「ぷはぁ~、やっぱ旨いなぁ~」

我ながら酷く間の抜けた声だ。

このとおり、

外では完璧に『女性』として振る舞えている自信がある分、家での私はどうしようもなく『女』だった。

誰かに頼るには強すぎて、頼られるには少し心細い。

そんな難しい年代になってしまった事への漠然とした焦りを、今日も慣れ親しんだ味と酔いとで塗り潰した。

「うわ…なんもやってないな…」

ことごとく期待ハズレだったTV番組に見切りを付け、スマホとイヤホンを手に取る。

シャッフル再生で最初に流れてきたのは、高校生の頃、私が初めて「強さ」を意識するキッカケになった曲だった。

今も目蓋の裏に焼き付いて離れないPV。

あの鮮烈な光景。

豪雨の中、金網越しに軽蔑の眼差しを向ける大人達を受容も拒絶もせず、ただ不思議な笑みを浮かべながら一瞥していた美しい瞳が忘れられない。

「…あっ」

おもむろにスマートフォンを操作していると、誤って次の曲へ飛ばしてしまった。

先ほどとは打って変わって、爽やかなギターの音色が流れ込んでくる。

「あ、ミスチルだ…なつかし…」

これも高校生の時から聞いている思い出深い曲だった。

「一見爽やかで好青年っぽく思わせといて、腹の底は意外とドロドロしてそうな歌」という、ひねくれた感想と共に大事にしてきた曲。

この曲の歌詞にでてくる「サボテンを育てる女性」に憧れて、かつて同棲していた彼にサボテンをねだった事を思い出す。

まるで子供のように大事に育てたサボテンだったけれど、2人でその花を見られることはとうとう最後までなかった。

聞くと、サボテンを枯らしてしまう人の多くは水のあげすぎが原因らしい。

中には「日当たりのいい場所に置いて、あまり水をあげない方が綺麗に花が咲く」という書き込みもあった。

甘やかされ過ぎると枯れてしまい、落ち着く場所でちょっと放っとかれるくらいのほうがちょうどいい。

そんなサボテンに不思議な親近感を抱くようになった頃にはもう、そばにいて私に水をくれる人はいなかった。

今思えばあの時の私は、純粋に彼と2人でサボテンを育てたかった訳ではなかった。

きっと「物言わぬサボテンを愛し、育てている優しい自分」という構図に酔いながら、何よりも自分自身を愛してあげたかったんだ。

[Chapter2/3…『Tiny Tiny Melody』]

「次号の原稿に不備が見つかって、急な直しが入ったから今から出ろ」

そんなたった一本の無機質な電話で、私の休日は休日ではなくなった。

仕方なく準備をして駅へ向かう。

仮に休みでも特に予定がなかったので、仕事とはいえこうしてセカセカ動いていることに変な安心感を覚えてしまう自分が、どこか悔しくもあった。

思い思いの服と目的を身に纏い、

楽しげに笑い合う男女で混み合う週末の電車をやり過ごし、会社に着く。

中に入ると、例の重大なミスをやらかした犯人と思しき人物が、周囲から強く責められていた。

たしかウチに入ってからまだ数年の小柄な女の子。

あまり直接話すことはなかったけれど、「菊田さん」という名前だけは思い出せた。

「なんでこんな初歩的なミスするかなぁ、お前何年目だよ?」

「…すいません」

「お前がこれやらかしたせいで、ここにいる何人が休日取り上げられたと思ってんの?

ねぇ、ほんとにわかってる?」

「…申し訳ありません」

不機嫌さを隠さない怒鳴り声がフロアに響く。

イライラしている時の男の声は、何度聞いても本当に耳障りだ。

感情がいっぱいに詰まった水風船のような女の心に、理屈というナイフを突き立てる無神経さが理解できない。

「ちょっとなにやってるの!?

今そんなことしてる場合じゃないでしょ、状況は?」

今にも崩れてしまいそうだった彼女を、庇うような形で間に割って入る。

よく見ると菊田さんは、薄っすら泣いていた。

・・・

「よぉーっし、とりあえずこれで大丈夫だな」

「お疲れです」

「お疲れさまでーす」

なんとか事態が収まったのが夕方頃。

出口のドア横に立った菊田さんは、帰っていく社員一人一人に対し、深々とおじぎをしながらお礼とお詫びを伝えていた。

私は最後の1人になるまでその姿を見届けたあと、ゆっくりと彼女の元へ向かった。

「ねぇ、菊田さん。

よかったらコーヒーでも飲んでいかない?」

彼女は少し驚いて目を真ん丸にしてから、小さく頷いて「はい」と了承した。

・・・

「あの…最初に言っとくけど、私はここで貴女を叱るつもりはないから」

「えっ」

『意外だ』という素直なリアクションが返ってきた。

どうやら彼女はここに、私の叱責を受ける覚悟で来ていたらしい。

それだけ仕事のイメージが強いんだな、私。

「過ぎたことを責める気もないし、そもそも私は貴女の直接の上司ってわけでもないから、あの…なんていうか…」

控えめに色付いた栗色の前髪から覗く、不安そうな眼差しと目が合った。

「あの…朝、怒られてた時、泣いてたでしょ?

でもあれって、たぶん仕事じゃないなにか別のことで泣いてたんじゃない?」

「…」

人の内面を見透かして、そこへ不用意に立ち入ってしまうのは私の悪い癖だった。

まるで「私はあなたのよき理解者です」みたいな顔をして、実際にやってることは小学生の探偵ごっこレベルだ。

「あ…いいのよ、言いたくなかったら。

プライベートまで詮索するつもりはないし」

「…別れたんです」

「え…?」

「大好きだった彼が…浮気してて…もう何もかもが嫌になっちゃって…」

隅の席を取っておいて正解だった。

私は自分でも驚くほど冷静に、泣き続ける彼女を見ながらそんなことを考えていた。

「なんだ、そんなことか…」

ーダメだ、こらえなきゃー

そう考えるより先に、言葉が出てしまった。

「そんな…そんな言い方ないじゃないですか…!」

普段大人しい彼女が涙ながらに反論してくる。

だけど、一度堰を切った感情はもう止まらない。

「いい?

もう子供じゃないんだから、仕事とプライベートはちゃんと分けなさい。

そういうあなたの弱さに巻き込まれて、

余計な仕事をやらされる人が大勢いるの。

あなたの気持ちぐらい、あなた自身でコントロールしなさい。」

血の通わない正論の束が、弱った彼女に容赦なく追い打ちをかける。

こんな時ばかり大人の理論を振りかざす自分の幼さに嫌気が差す。

「…うぅ…うっ…」

とうとう彼女は本気で泣き出してしまった。

こうなるともう私には手が付けられない。

お手上げだ。

「ごめん、私もう行くわ。

お金ここに置いとくから、払っておいて」

どうしようもなくイライラした顔を見られたくなくて、

私は逃げるようにしてその場から立ち去った。

小さく肩を震わせる彼女を、一度も振り返ることなく店を出る。

自分がなぜこんなに取り乱しているのか。

その答えがあまりに明白過ぎるという事実が、私を更に不機嫌にさせた。

分かってる。

さっき私が叱ったのは菊田さんではなく、他の誰でもない過去の自分だった。

・・・

私はムシャクシャすると、いつも決まって新しい音楽を求めた。

初めて聞くメロディーに脳がビックリする感覚を利用して、嫌な気分を上書きする作戦だ。

「ほんといつ来ても人多いなぁ、ここ。」

いつしか着る服のタイプも変わり、

ライブにもあまり行かなくなってしまってからは、

私の中の「渋谷=遊びの街」という考え方もすっかり変わってしまった。

いまではせいぜいこうしてTSUTAYAのレンタルCDコーナーに通うぐらい。

ハチ公口から降りて、スクランブル交差点の対角線をただ往復するだけの淡泊な歩き方が体に染みついていた。

「へぇ、このバンド新譜出てたんだ…」

『出会いたい音楽』に出会いたい、という矛盾した気持ちで棚の隙間を歩き回る。

セット割引きを適用させる為だけに選んだ5枚目のCDは、

自分でも何に惹かれたのかよく分からないままカゴに入れた。

レジで簡素な手続きを済ませてから、

受け取った袋を鞄にしまう。

若いカップルが下品な笑い方で盛り上がっていた。

その不快な雑音をかき消すべく、ポケットからイヤホンを取り出す。

絡まったコードと格闘しながら歩くと、

ちょうど店から出るところでキレイにほどき終わった。

それと同時に、何やら変わったことに気付く。

「ん?」

見ると、アイドルらしき女の子たちがチラシ配りをしていた。

お揃いの白い帽子が6つ、辺りを忙しなく動き回っている。

寒い中大変だなぁ、と思いつつイヤホンを手に取りなおしていると、

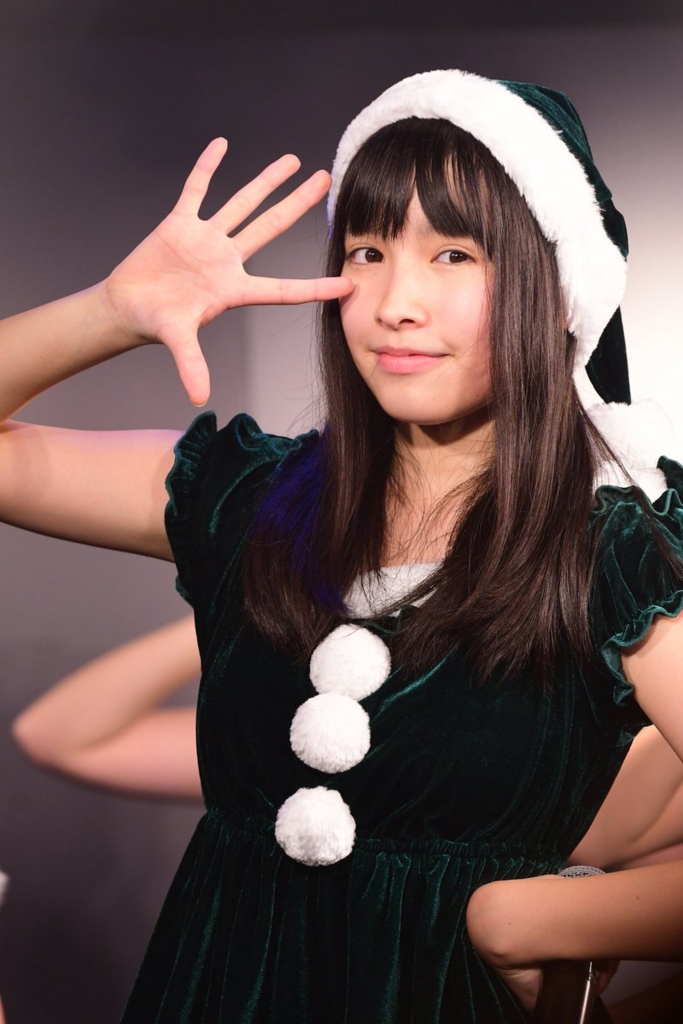

1人の女の子がこちらに歩いてきた。

「(あ、なんかこっち来た…

うわ、よく見ると凄いかわいいなこの子…

え、かなり近くにきた…どの人に渡すんだろ…)」

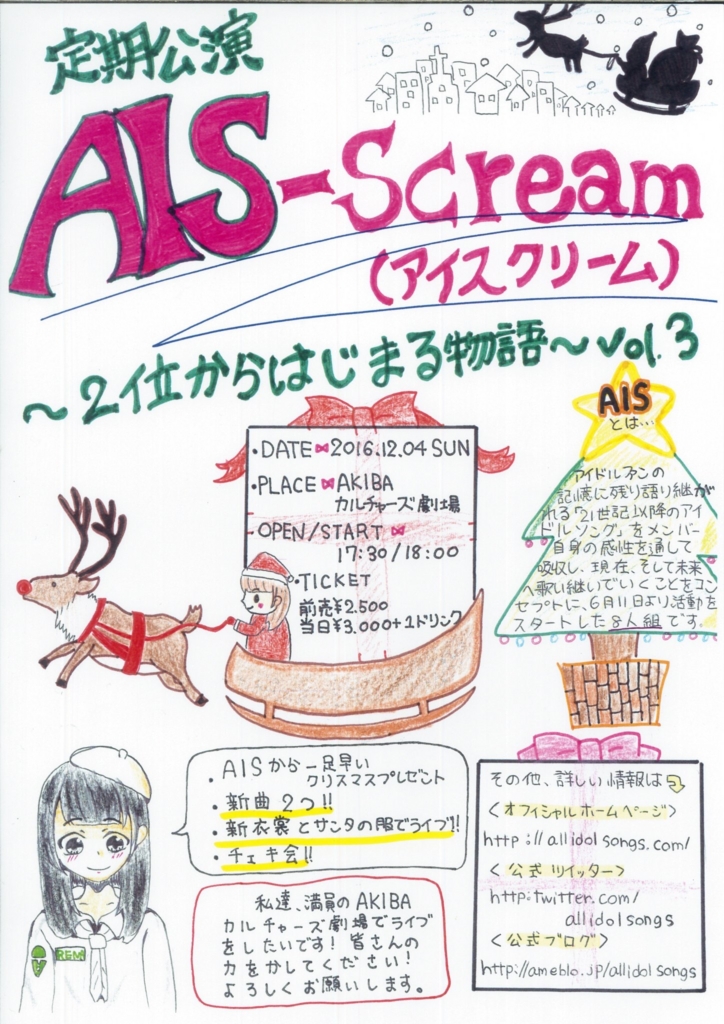

『AIS(アイス)です!定期公演やってるのでよかったらきてください!』

「…えっ?わ、わたし?」

思わず変な声が出てしまった。

『ハイ!よろしくお願いします!』

「あ、ありがとう…」

力強く手渡されたその勢いに負け、自然とチラシを受け取る。

「(うわ…これ手書きだ…カワイイ…!)」

『ありがとうございますっ!』

「えっ、あ…いえいえ!」

ただチラシを受け取っただけなのに、

その女の子は丁寧に深々とおじぎをしてくれた。

『それじゃ、失礼しますっ!』

「あ…待って!」

しまった。

何も考えずに呼び止めてしまった。

『はい?』

女の子は再度チラシ配りに行こうとする足を止め、

私の言葉を待つようにじっとこちらを見ている。

「な、名前…名前教えてもらっていいかな?」

『あ、れなです!橋本麗愛っていいます!』

「れなちゃん…うん、わかった。ありがとう!」

『はいっ!よろしくお願いします!』

そう言ってれなちゃんは颯爽とチラシ配りに戻っていった。

(なんで名前聞いたんだろ、私)

そんなことを考えながら、

しばらく彼女たちのチラシを配りをぼーっと見ていた。

少しすると時間になったのか、マネージャーさん?の合図でメンバーが集合し、

集まった人たちに挨拶をしてから遠足のように一列で帰っていった。

「あ、私も帰んなきゃ!」

ふと我に返り、点滅する向かいの青信号めがけて走り出す。

「にしても…よく今の私に声かけられたな…」

感情が顔に出やすいという欠点は、誰より自分がよくわかっていた。

そのせいで 〔笑顔”晴れ無し、友”だち無し〕 とかよくからかわれてきた。

ましてやさっきの今だ。

きっと知り合いでも声をかけたくないような険しい表情をしていたに違いない。

「れなちゃんか…」

まるで閉じかけたエレベーターの扉をギリギリで開けるように、私がイヤホンをする直前の隙間に飛び込んできた小さな美少女。

端正な顔立ちと落ち着いた雰囲気に似合わない、その少しそそっかしい動き方と、隠しきれなかった無邪気さの表れような八重歯が印象的だった。

なんの根拠もないけれど、

まるで壊れたレコードが無音で回り続けるみたいだった私の生活に、

まだ小さいけれどたくましい音が、今少しだけ鳴った気がした。

ふと思い出したようにスマホの音楽アプリを立ち上げ、再生ボタンを押す。

「(あ…これ今の気分にぴったり)」

こういう時のシャッフル再生は見事に私の気分を読み当てるから愛おしい。

優しい歌声が溶けた穏やかなメロディーが流れ込んでくる。

読むだけで力が抜けそうな、そのかわいい名前を何度か舌の上で転がした。

「そういえば、こんなに一日に『かわいい』って言ったの久しぶりだな。」

いつものように白い息になって空に消えていくその独り言を、なぜだか今日は暖かい気持ちで見送った。

[Chapter3/3…『All The Things She Said』]

あの日家に帰ってから、軽い気持ちで彼女のことを検索してみたら止まらなくなった。

いい歳した女が女の子のアイドルにハマるのってどうなのかと一瞬思ったけど、このなんだかよく分からない「好き」をよく分からないままにしておけるほど、私は自分の本能に鈍感ではいられなかった。

そして…

「麗愛ちゃんに会いにライブに行ってみよう」

突発的にそう思ってからの私の行動は早かった。

まず公式サイトの案内通り「PigooLIVE」というサイトでチケットを予約。

コンビニで代金を払い終えると、支払い完了を証明するメールが届いた。

入場口でこの画面をスマホで見せればいいらしい。なるほど。

私が朝10時からコンビニの専用端末を占拠していた頃に比べると、かなり時代は進んでいるみたいだ。

そこからライブ当日までの私的な時間は、主に予習に費やした。

「へぇー、アイドルのカバーだけを歌ってるから、”All Idol Songs”でAIS(アイス)なんだ、」

「今年の頭からだいたい半年は”候補生”っていう下積み期間で、そこからグループができた…と」

「え?先輩グループのメンバーが兼任で一緒にやってるんだ

それで…あ、日によっていたりいなかったりするんだ!うわ、怖…(笑)

まぁ、私でいう本部の定期監査みたいなもんか、

お互い中間管理職は大変だね麗愛ちゃん(笑)」

…と、麗愛ちゃんを知ってからというもの、

TVを点ける機会がめっきり減った代わりに、

ビールで酔いながらひたすら動画の麗愛ちゃんに話しかけるという怪しい日課ができた。

いままで女性アイドルになんて一度も興味を持ったことないのに、なぜか彼女のことは自然と好きになれたし、それが自分でも不思議だった。

そしてある日、

ただなんとなく過去の記録を遡っていると、動画やビールで酷く浮かれていた私を一瞬にして冷静にさせた、あるブログと出会った。

大切なお話があります。

— AIS (@allidolsongs) 2016年7月19日

【橋本麗愛】

橋本麗愛ブログ更新しました!https://t.co/4hHPT9eU7s#AISアイス pic.twitter.com/Kf3kfjyPn9

年上とか年下とか関係なく、素直に「すごい」と思った。

そして、自分が麗愛ちゃんに惹かれる大きな理由の一つが、「彼女への憧れ」であることにようやく気付いた。

まだ中学生なのに、ここまで自分や自分たちの状況を客観視できること。

更にこうやって、まっすぐな文章にして人に伝えられること。

そして、自分の言葉に対して、行動で嘘をつかないところ。

この子は、本当にスゴい。

その密かな感動に揺さぶられて、自然とため息混じりに言葉が漏れた。

「”カワイイ”と”強い”って、共存できるんだ…」

・・・

「うわ、なにげに初めてきたかも…」

改札から出ての第一声がそれだった。

アニメやゲームみたいな分かりやすい共通項が無かった私は、過去全くといっていいほどこの街に縁がない。

私は道行く人々の中でただ一人、

目に映る何もかもを新鮮そうに見つめながら、探り探り秋葉原を歩いた。

・・・

電気街口から出て、そのまま大通りへ。

方向音痴な私はまるでランプをたよりに洞窟を進むように、地図アプリの指示に従い大通りをまっすぐ進んだ。

「あ、ここを左か。」

「あった!たしかこのビルでいいはず。」

「で、たしかこの建物の中にあるはずなんだけど…あ、これか。」

「へぇ、ここの地下にライブハウスがあるんだ。」

慣れない雰囲気に少し緊張しながらも、階段を下る。

開演待ちの人混みをすり抜け、スタッフさんの案内どおりに発券手続きを済ませた後、会場内へ入った。

「あ、座れるんだ…」

キレイに並んだ長椅子を見て少し安心する。

恐る恐る席に着いて、一息ついてから辺りを見渡す。

トイレに行く人、グッズを買いに行く人、スマホをいじる人、談笑する人。

思い思いの方法で今か今かと開演を待つ人々は、皆どこかそわそわしてて可愛らしかった。

(そっか。この人たち全員、AISのことが好きなんだ。)

そう思うと、自分はすごく特別な場所に来ている気がした。

正直、「自分なんかがアイドルのライブに来ていいのかな」なんて変に緊張していたけれど、初めて訪れたこの空間には不思議な居心地の良さがあった。

しばらくすると会場が暗転し、簡単な注意アナウンスを経てライブが始まった。

「うわ、かわいい…」

前のチラシ配りの時とは違い、今日は8人のフルメンバーでAISが登場する。

皆まだ小さな女の子たちなのに、生で見る全員でのAISには言葉にできない頼もしさがあった。

「まぁ、たぶん一曲もわからないだろうな」

家で動画を見ながら予習していた時もそうだったけど、おそらく、長いこと色んなアイドルを見てきたファンには堪らないであろうカバー曲の数々も、畑違いで知識がない私にはその特別感がまったくわからなかった。

他のファンが一曲一曲に楽しそうに反応している時、まるで自分だけが蚊帳の外のようで少し寂しかったけど、曲ならこれから少しずつ覚えていけばいいし、なにより歌って踊る麗愛ちゃんを直に見られるだけで充分幸せだ。

そんな事を思いながら、私は初めて生で見るAISのライブを楽しんでいた。

『それでは次は、今日一つ目の新曲になります!』

その一言で一斉に沸き立つ会場。

どうやらこの新曲発表の瞬間は「次に何をカバーするんだろう」というファン側の推測とAISとの答え合わせであり、ファンが彼女たちを応援するうえで、最も盛り上がる瞬間の一つのようだった。

とりあえず「イェーイ!」と、周りに合わせて盛り上がってみる。

(ま、どうせ私の知らない曲だろうけど)

そんな複雑な心境を、今日は顔に出さないよう注意深く笑った。

MCが終わり、再び会場が暗転する。

ゆっくり流れだしたイントロの途中、何かに気付いた私は、ハッとして思わず息を呑んだ。

ジュエミリアカバー【12.4「ALL THE THINGS SHE SAID」ライブ映像(初披露)】AIS(アイス)

「知ってる…私この曲…知ってる…」

無意識のうちに、そう自分に言い聞かせるように呟いた。

十数年前、私が抱いた「強さへの憧れ」の象徴のようなこの曲を、

今目の前で少女たちが懸命に歌っている。

様々な光景がフラッシュバックした。

大人たちからどんなに心無い非難を受けようと、全く物怖じせず常に凛としていた、異国から来た2人の少女。

どんなに誤解や偏見の目で見られようと、私はあの2人のようになりたかった。

名前の通り、見る人全員の記憶にその印象を強く刻み込むような、あの気高さに憧れた。

傍若無人なまでに自分を貫ける、自信に満ちた佇まいに憧れた。

人形のように整った顔立ちなのに、いつまでも少女のようにクシャっと笑うあの無垢さに憧れた。

そんな私の人生の憧れの全てが、今こうして目の前にあった。

(あ、日本語版なんだ)

彼女たちが歌っているのは原曲ではなく、カバーverであることに途中で気付く。

それでも依然、私の中からこみ上げる熱いモノは収まる気配がない。

成長期の最中にあってまだ声も完成していないような少女たちが、悲痛な表情で何かを伝えようと必死に歌っている。

今の私にはただその光景だけで充分感じ入るものがあった。

正直にいってまだ歌声は安定しているとは思えないし、ダンスも完璧に程遠いことは素人目にも分かった。

だけどそのパフォーマンスには、曲や思い出の補正を差し引いても、ファンの心に確かに残る「何かを伝えたい」という情熱のようなものがあった。

気付くと私は終始、訳も分からず泣いていた。

大好きな思い出の曲を期せずして聞けた感動と、舞台上で歌い踊る麗愛ちゃんの眩しさが相まって、溢れる涙が止まらなかった。

・・・

突き放すようなドラム音を残して、その曲は終わりを告げた。

客席からは拍手の渦。

いままでは分からなかったけど、今度こそこの感動の意味をしっかり理解できた。

そのうえで今こうしてファンの一人として、一緒に拍手を送れることが嬉しかった。

結局もうひとつの新曲は知らなかったけれど、動画で予習してきた既存曲を含め、どの曲も個性に溢れていて素敵だった。

それは全ての曲に、「かつて別のアイドルが思いを込めて大切に歌ってきた歌」という共通のストーリーがあるからこその魅力なんだろうな、なんて少し知ったかぶった事を思った。

とにかく、どこまでも満足な気持ちを感じさせながら、私にとって初めてのAISのライブは幕を閉じた。

・・・

「続いて特典会に移ります」

ライブを終えたメンバーたちが退場した後、そんな会場アナウンスがあった。

噂に聞いていた「握手会?」というやつがこれから行われると気づき、ワクワクした気持ちでステージを見守る。

少しすると再びメンバーたちがステージに登場し、長机を隔てた向こう側に横一列で並んだ。

『これからAISに恋する特典会を始めます!よろしくお願いします!』

『『よろしくお願いします!』』

という礼儀正しい挨拶の後、なにやら特典会?という物が始まった。

「あ、握手はしないんだ」

どうやら握手やハイタッチなどはせず、一列に並んだメンバーの前を通りながら、一人ずつと会話をするシステムらしい。

彼女たちと話している時のファンはやはり皆嬉しそうで、見ているこっちまで嬉しくなった。

・・・

『特典券お持ちの方いらっしゃいませんかー?いなければここで終了しまーす』

ライブの余韻に浸りながらしばらくぼーっとステージを見ていると、特典会の締め切りのアナウンスがされた。

なにやらファン側もソワソワしている。

(そっか、何を喋ろうかギリギリまで考え込んでたファンが急かされて焦ってるんだ)

そんなことに気付き、改めて「かわいいなぁ」と思う。

たった数秒のお喋りをそんなに大事にするなんて、本当にあの子たちのことが好きなんだなと、再び暖かい気持ちになる。

「あの~、すいません」

「は、はい?」

ふいに呼ばれ振り返ると、見知らぬ男性が恐る恐るといった様子で話しかけてきた。

「あの~、僕、友達にグッズ買っといてくれって頼まれて、けっこう特典券余っちゃってるんですけど、これよかったら一枚いかがですか?」

「え?これ、くれるんですか?私に?」

「あ、はい。ほんと、よかったらでいいんですけどw

でも早くしないと特典会終わっちゃうし、この券って基本的に当日しか使えないので、ここで使わないと無効になっちゃうんですよ」

「え!そうなんですか!?じゃ、じゃああの…すみませんが一枚いただきますっ!」

「あ、ありがとうございます」

「い、いえいえこちらこそっ!」

こうして、昔からのケチな性分からか『いま使わないと無効になる』という言葉を聞いて、反射的に券を貰ってしまった。

人目も気にせず小走りで列へ向かう。

(えーっと、なんだっけ。これって今私は何をしてるんだっけ)

ちょっとしたパニック状態のまま最後尾につくと、次第に列は進み、さっきまでライブをしていたメンバーたちがすぐ目の前に現れた。

(うわすごい近くで見るとほんとカワイイ…じゃなかった、どうしよ何話そう!?と、とりあえず一人ずつ褒めるとこ探さなきゃ…いやちょっと待って順番きちゃう、え、待って私何も考えてないウソやばい、どうしよ…え、待って…)

そんな完全パニック状態のまま、私は促されるがままに列の道筋通りに進んでいく。

とうとう私の順番がきて、最初のメンバーが「ありがとうございます」と言って、ペコリとお辞儀をしてきた。

そこからは自分でも何を言ってるのかよく分からないまま、「カワイイ、タノシカッタ、マタクルネ」を一心不乱に繰り返した。

こんな情けない状態の私にも「ありがとうございます」とキラキラした笑顔をくれるメンバーたちは本当に優しい。

そしていよいよ私は麗愛ちゃんの前に来た。

『ありがとうございます!』

渋谷ぶりに見る超至近距離での笑顔が眩しい。

と、そこまできて私は、不器用でもいいからちゃんと思ってる事を伝えようと決意した。

「あ、あの、渋谷でチラシ貰って、れなちゃんに!それで、会いにきました!」

『ほんとですか!あ!あの、名前聞いてくれましたよね?』

「え!あ、はい!」

(すごい!あの日、一瞬しか喋ってないのに覚えてくれてる!)

『チラシ見て来てくれたんですか!ありがとうございます!』

「いや、あの、こちらこそ…すごい楽しかったです!」

無難な言葉だけど、本当に正直な今の気持ちだった。

『ほんとですか!ありがとうございます!』

そんな私の100%の気持ちに、麗愛ちゃんも100%で返してくれた。

「・・・」

一呼吸おいて、いちばん言いたい事を伝えるための勇気を振り絞る。

麗愛ちゃんはあの日と同じように、こちらの目をじっと見ながら私の次の言葉を待っていた。

言おう。

この子のために。

そして自分のために。

「れなちゃんの、その…人のために強くなろうとしてるところが…大好きです…っ!」

『…?あ、ありがとうございます!』

「あ、ま、またきますっ!」

『はい!まってます!』

そうして、私の人生初となるアイドルの特典会は幕を閉じた。

まだ心臓がバクバクいってるまま、さっきの男性にお礼を告げ、会場を出る。

麗愛ちゃんとの会話では、例の言葉を伝えた後一瞬だけ「?」って表情をされてしまったけれど、そんなことがどうでもよくなるくらい、帰り道での私の足取りは軽かった。

「人のために強くなろうとしているところが好き」

それは私からの純粋な褒め言葉であると同時に、今後の私の目標となった。

思えば私は、

どれだけ自立してるかとか、

どれだけ人に頼らずいられるかとか、

そういう表面的な事に固執して「強さ」の意味や目的なんて考えたことなかった。

でも彼女は違った。

「ー私以外はみんな泣き虫だからー」

新人公演ブログ、橋本麗愛が更新しました!#AISアイス #AISに恋する #真夏のシンデレラ https://t.co/1kl90AEO8i

— AIS (@allidolsongs) 2016年8月28日

ただ自分のプライドを守るために泣き顔を見せたくなかった私とは違って、麗愛ちゃんは、メンバー皆の為に自分だけは泣かないと言った。

誰かに頼ることを嫌って、ただ弱い顔を見せないだけが「強さ」じゃない。

悩んでる相手に向かって、ただ自分の中の正解を押し付けるだけが「優しさ」じゃない。

あの子は私に、そんな事を教えてくれた気がした。

電車に乗って、スマホを取り出す。

でも今日はシャッフル再生はしない。

もう聞きたい曲は決まっていたから。

明日会社に行ったら、あの喫茶店ぶりに菊田さんに話しかけてみよう。

ちょっといいデザートでも食べさせてあげて、心には色んな満たし方があるんだよってことを教えてあげよう。

それと、『女性』の振る舞いをすこしだけ伝授してあげるかわりに、忙しさに負けていつの日か忘れてしまった『女の子』のやり方を、逆にもう一度教えてもらおう。

そうだ。

そのあと思い切って部屋の模様替えをしたら、もう一回サボテンを育ててみよう。

イヤホンからは、何年経っても色あせないクールな2人の歌声が響いている。

「まだちょっとだけ本物の方が…上手いかな(笑)」

誰に言う訳でもなく、電車の窓ガラスに微笑みかける。

そこに映った自分の笑顔を見て、「私はこれからもっと優しくなれる」と思った。

一つ、幸せな溜息を吐いてから息を吸う。

たった十数秒の会話を何度も反芻しながら、世界と自分にじっくり言い聞かせるように呟く。

「今日、あの子に会えてよかった」

【Fin】